最近は、

高齢者に向けたパーソナルトレーニングや、

グループレッスンでの

運動指導の機会が増えてきました。

運動指導の現場で10年くらい前までは、

60代〜70代前半あたりが高齢者という括りでした。

それ以上の年齢になると、

スポーツクラブやジムなどではトレーニングしなくなるのが通例でした。

ところが、

令和になってからは、

80代〜90代で筋力トレーニング行う方が増えて来たように感じます。

高齢者の多くが、

肩腰膝などの関節痛や障害、

内疾患などを抱えています。

それらを改善、もしくは予防していく為に、

運動は不可欠なのです。

ところが、

ほとんどの方が、

お散歩やラジオ体操程度の運動しか行なっていないのが現状。

これでは目に見えた効果を実感する事はできません。

よく、「適度の運動」という言葉を耳にしますが、

これを勘違いしている方が多いのです。

「適度の運動」=「楽な運動」ではありません。

ハッキリ言って、

お散歩は運動のウチに入りません。

ただし、誤解して欲しくないのは、

決して「無理をしろ」と言っているのではありませんので。

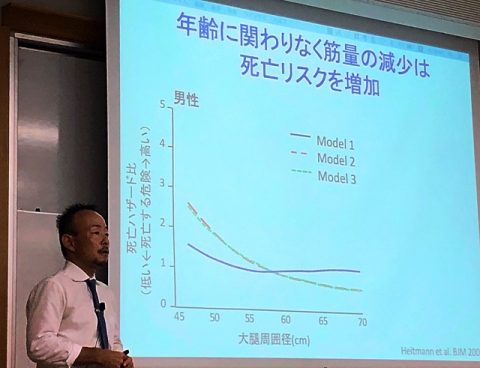

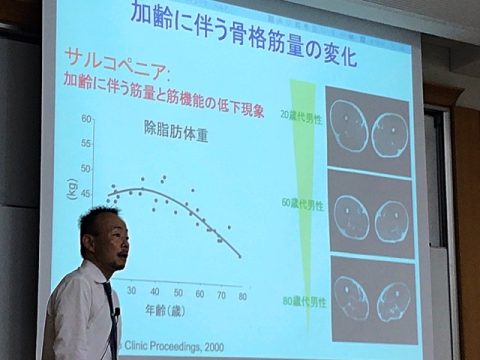

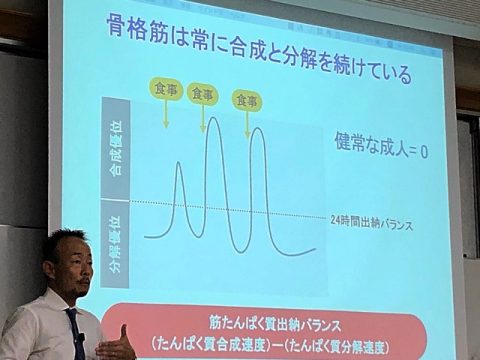

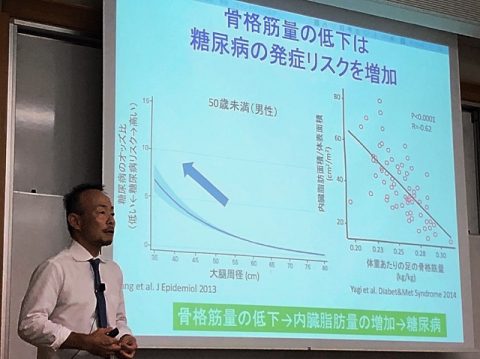

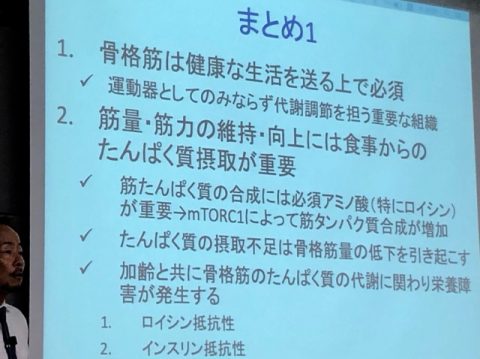

ロコモティブシンドロームやサルコペニアという、

筋肉の減少による運動機能障害を止めるには、

年齢に関わらず、

ガッツリ、筋トレやプライオメトロ系の運動で、

筋力UPや運動神経を活性化していく必要があるのです。

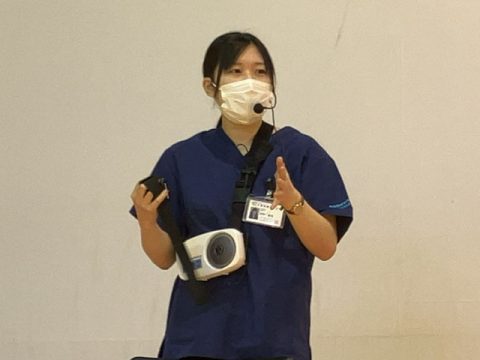

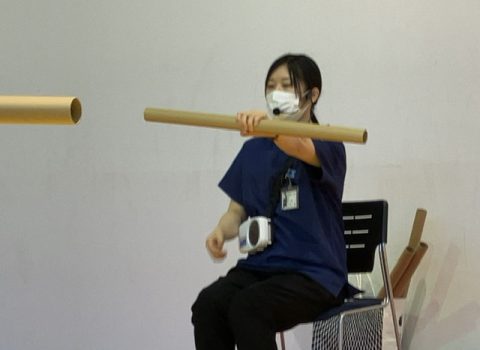

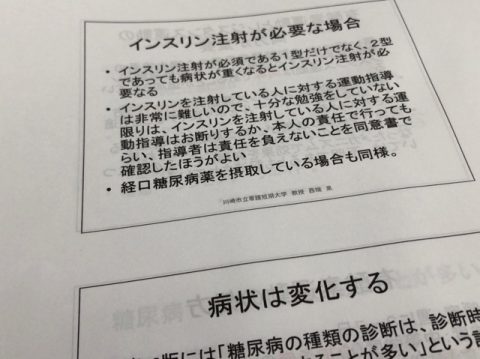

現在、私は、

茨城県にある医療法人宇佐神クリニックで、

患者さんに対する運動指導や、

群馬県の温泉施設で、

湯治客に向けた筋トレ教室を行なっています。

どちらも、70代〜90代の方が中心なのですが、

空気椅子スクワット9分間や、

新日本プロレス式プッシュアップ100回など、

かなり高強度の自重でのウェイトトレーニングを

ガンガンやって頂いています。

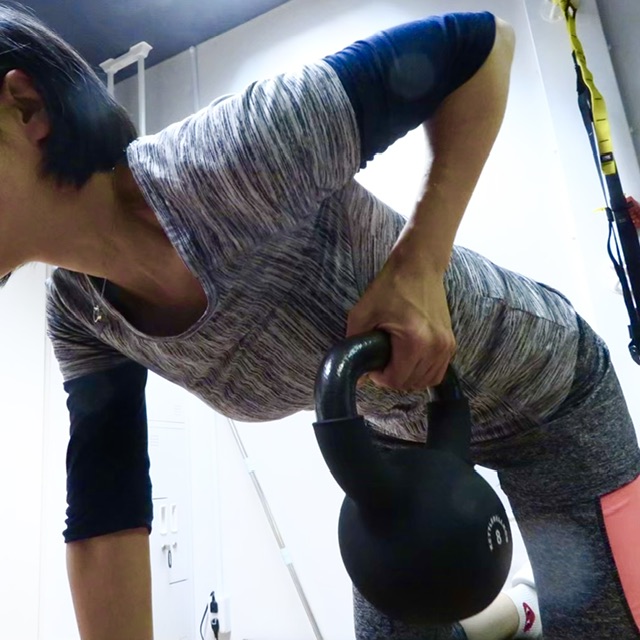

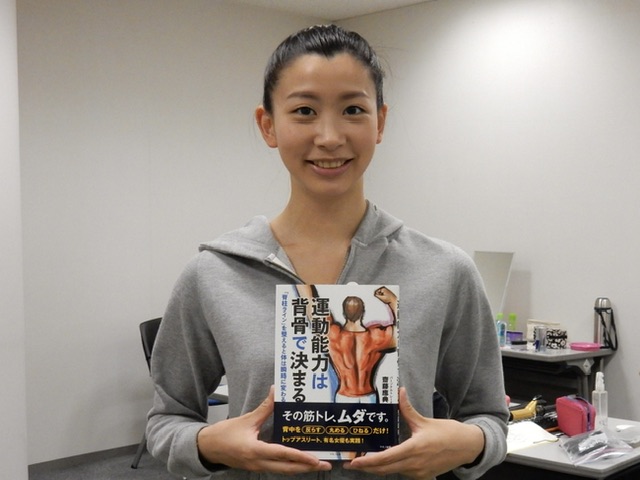

こちらの女性(74歳)は、

膝の前十字靭帯損傷と半月板損傷で、

歩くのもままならなかった時に出会いました。

茶道の先生をなさっているのですが、

正座も出来なくなってしまったので、

とても困っていました。

私と出会ってから二年間、

まずは、徒手抵抗や自重での単関節トレーニングから始め、

徐々に運動強度を上げて行きました。

約一年くらいで、

しゃがんで靴紐を結んだり、

正座も問題なく出来るようになりました。

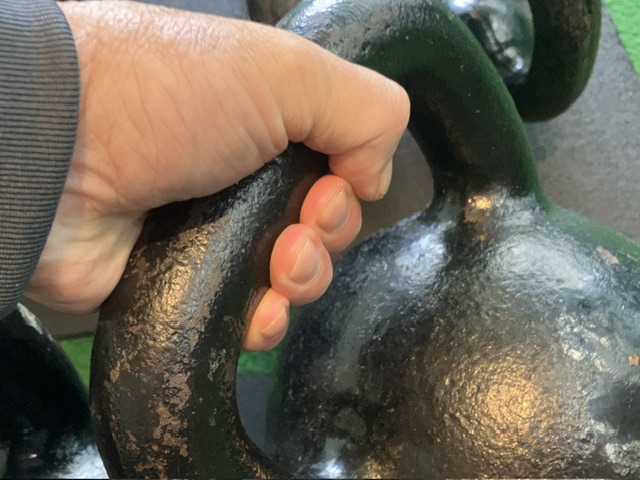

最近は、

自重でのトレーニングでは物足りなくなり、

FItBoxに来て、

フリーウェイトでの筋力トレーニングも開始しました。

ウェイトトレーニングの効果は、

高齢者にも敵面に現れます。

以前は、横断歩道で信号が点滅すると、

次に青に変わるまで待っていたそうですが、

今では走って渡れるようになったそうです。

また、

駅の階段も手すりに掴まって

ゆっくり降りていたのが、

発車ベルがなると、

一気に駆け降りて発車に間に合うようになったそうです。

「サラリーマンに負けてないわよ!」と笑っていました。

どんな年齢になろうとも、

これからの時代は、

働けるくらいの体力と運動能力はキープしていなければならないと

多くの高齢者が実感されているようです。

それには、

しっかり筋力トレーニングを

継続していく事が重要です。